- English

- Français

Thème d’indicibilité, lieu de toutes les variations, le « moi » est par définition, toujours et à jamais énigmatique. Pour en parler, on serait tenté de paraphraser la fameuse définition du temps par Saint Augustin : « Qui saurait en donner avec aisance et brièveté une explication ? Si personne ne me pose la question, je le sais ; si quelqu'un pose la question et que je veuille expliquer, je ne sais plus. »

Au même titre que toutes les grandes questions de philosophie, et sans doute à la tête de toutes ces questions, le « moi » constitue la clé de voûte, la condition première de la connaissance. Se connaître soi-même est un impératif ontologique et épistémologique, comme Descartes en fit la démonstration : « cogito ergo sum ». Quand je dis moi, je ne manque pas d’éprouver ce vertige de la connaissance autocentrée que l’on appelle encore « conscience », laquelle est consubstantielle du moi, comme le détermine l’étymologie même du mot : « cum scientia » suggère non seulement la connaissance de l'objet par le sujet, mais que cet objet fait toujours référence au sujet lui-même. Alpha et Omega de la connaissance, le moi est tout à la fois ce qui pense et ce qui est pensé, moyen et finalité.

Symbole de grandeur, le moi l’est aussi de misère ; « haïssable », du point de vue de Pascal, car capable de la plus haute vanité (dans le double sens du terme « vanité » : fatuité/viduité). Cette vérité est plus que jamais d’actualité, à l’ère du numérique, des « ego portraits » (ou Selfies). Le moi n’aura jamais été autant vidé de sa profondeur métaphysique, dépouillé de sa valeur ontologique, et ramené à son expression la plus superficielle, se trouvant réduit à la dimension d’une photo de profil affichée comme code identitaire sur les réseaux sociaux (quand il n’est pas remplacé par quelque thème-avatar ou tout bonnement voilé). La fameuse démonstration de soi cartésienne n’aura donc pas suffi à nous faire prendre conscience de notre pleine et extraordinaire existence à nous-même, comme sujet pensant et triomphant des artifices de la pensée et des vérités illusoires ? Les belles pages des Essais de Montaigne n’auront pas réussi à nous convaincre qu’il est vain de vouloir figer notre représentation et connaissance de nous-même en une image unique, qui plus est souvent flatteuse et trompeuse (nous montrant plus jeune, heureux et épanoui que nous ne le sommes tous les jours, et nous enjolivant à outrance, pour les besoins d’une représentation factice qui ne leurre personne, sauf nous-même) ?… A moins qu’il n’y ait là quelque posture philosophique inconsciente ou subliminale, rappelant le principe foucaldien du « souci de soi ». Voilà ce qu’en dit Liane Mozère, en une étude croisant l’approche de Foucault sur la connaissance de soi et celle de Joan Tronto sur la notion du « Care » : « prendre soin de soi consiste […] à discriminer, sélectionner et contrôler les représentations, tel un “veilleur de nuit” qui se tient à l’entrée des villes, afin d’en faire un usage approprié. “Se plaire” ainsi à soi-même […] naît de nous-même et en nous-même”. »

Veillons donc à notre bonne image, et soyons soucieux de nous-même, en gardant néanmoins le sens vrai de ce que la conscience de soi implique : un juste milieu entre le « Connais-toi toi-même » (exigeant et laborieux) de Socrate, et le « Que sais-je ? » (sceptique et relativiste) de Montaigne.

Pour aller plus loin :

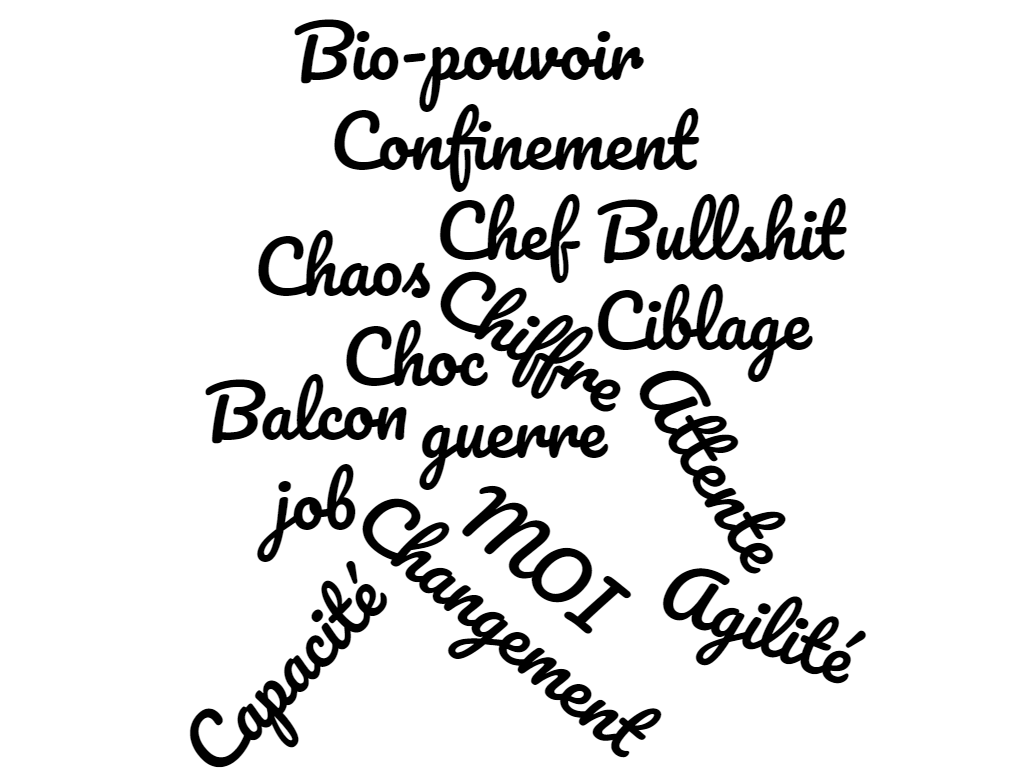

Découvrez les mots !

Professeur agrégé de français, formateur à l'Ecole Normale Supérieure de Ra...

Voir l'auteur ...